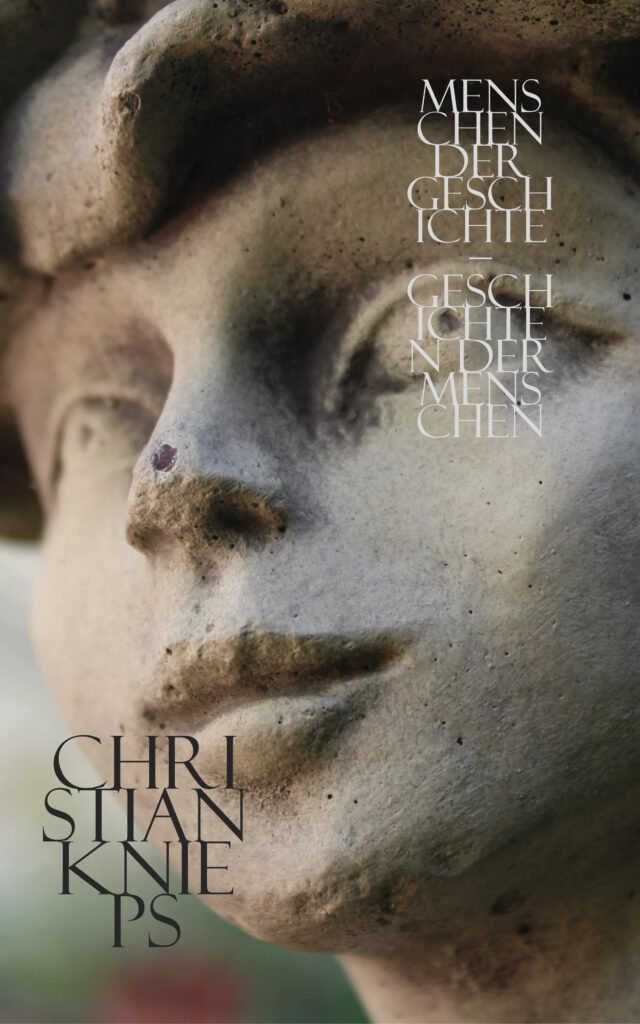

Menschen der Geschichte – Geschichten der Menschen

[Sammlung von Kurzgeschichten, Novellen und Theaterstücken, 2025]

Dieses Buch versammelt Porträts von Menschen, deren Leben in entscheidenden Momenten den Verlauf von Geschichte berührte. Es sind Künstler, Forscher, Politiker und Unbekannte, die in einer Stunde der Entscheidung, des Verlusts oder der Vision zu Spiegeln ihrer Zeit wurden – und die uns heute, in ihrer Fremdheit wie in ihrer Nähe, Fragen stellen, die über ihre Epoche hinausreichen.

Die Texte folgen nicht dem Anspruch vollständiger Biographien, sondern konzentrieren sich auf Augenblicke, in denen Weltgeschichte und individuelles Leben unauflöslich ineinander greifen: Picasso im Jahr des väterlichen Verlusts, Kafka und Brod im Netz von Freundschaft und Verrat, Petrow und Archipow im Zögern vor der Katastrophe, Ferdinand Porsche mit der Vision einer elektrischen Zukunft, die Brüder Champollion im Ringen um die Sprache der Pharaonen, oder Salazar im absurden Nachspiel seiner Macht.

So entsteht ein Mosaik von Stimmen und Gesten, das weniger das Vergangene erklärt, als vielmehr seine Nachwirkung sichtbar macht – die stille Kraft einzelner Entscheidungen, deren Bedeutung bis in unsere Gegenwart hineinreicht.

Leseprobe

Picassos Einsamkeit

Es war, als hätte das Jahr 1913 für Pablo Picasso in jenen unruhig dämmernden Höhenlagen der Pyrenäen eine doppelte Sprache gewählt, eine Sprache, die einerseits in den weiten, kühlen Tälern und den nebelverhangenen, scharf gezackten Bergrücken das Schweigen der Welt verkündete, das den Künstler in einen Zustand eigentümlicher Abgeschiedenheit versetzte, und andererseits in jedem scharfen Windstoß, der an den Schindeln der kleinen Häuser von Céret rüttelte, in jeder Wolke, die zu tief über den Berggipfeln hing, eine stumme Mahnung aussprach, dass nichts in seinem bisherigen Leben, weder in der Bohème von Montmartre noch in den fiebrigen Nächten der Pariser Ateliers, noch in den glitzernden Räumen der Ausstellungen, für immer so bleiben würde, wie er es bisher, fast naiv, zu glauben gewagt hatte, und dass nun eine Prüfung begonnen hatte, deren Dauer und Ausgang er selbst nicht bestimmen konnte.

Denn es war in diesem Jahr, an einem späten Frühlingstag im Mai, als ihn die Nachricht erreichte, dass sein Vater, José Ruiz y Blasco, in Barcelona verstorben war, und er sich, ohne zu zögern, von Paris aus auf den Weg machte, um am Begräbnis teilzunehmen, eine Reise, die nicht nur einen geografischen Wechsel bedeutete, sondern wie ein Schnitt wirkte, der sein Leben in ein Davor und Danach teilte, weil der Vater, in all seiner oft kritischen, manchmal auch strengen Art, für ihn seit den ersten Stunden des Zeichnens an den heimischen Küchentischen eine Art leiser, aber fester Kompass gewesen war; er erinnerte sich dabei unwillkürlich an die langen Abende seiner Kindheit in Málaga, wenn der Vater, mit einem gestärkten Hemdkragen und einer Handbewegung, die geduldig und doch unerbittlich war, über den Zeichenblättern des jungen Pablo verharrte, kleine Korrekturen einfügte, Lob sparsam und damit umso wirkungsvoller verteilte, und manchmal, wenn der Junge glaubte, schon alles richtig gemacht zu haben, mit einem knappen Nicken jene Bestätigung gab, die tiefer ins Herz schnitt als jede lange Rede, und die vielleicht der Grund war, warum Picasso, trotz aller späteren Rebellion gegen jede Schule, immer eine Spur dieser väterlichen Strenge in sich trug.

So kam es, dass er, statt unmittelbar in die fiebrige Betriebsamkeit von Paris zurückzukehren, den Sommer in Céret verbrachte, jener kleinen Stadt, in der sich bereits seit Jahren Künstler versammelten, um im klareren, trockeneren Licht und unter der Stille der Berge zu arbeiten, und wo er, umgeben von den Gerüchen feuchten Holzes, von abendlichen Nebelschwaden und dem gemächlichen Takt des Alltags, begann, mit einer fast zwanghaften Intensität an jenen Collagen, Zeitungsausschnitten, Papierschnipseln und Farbflächen zu arbeiten, die später als Höhepunkte seines synthetischen Kubismus gelten sollten, als versuche er, im Kleben und Setzen, im Arrangieren von Bruchstücken, im Wiederzusammenfügen einer willkürlich zerlegten Realität nicht nur eine neue Formensprache zu finden, sondern zugleich eine stille, tastende Methode, um das Ungeheuerliche der letzten Monate in eine kontrollierbare Ordnung zu bringen, wie ein Uhrmacher, der die verstreuten Teile eines beschädigten Werkes prüfend in der Hand wiegt.

Während er tagsüber in der kleinen Werkstatt über Karton und Leinwand gebeugt stand, oft mit dem Licht nur einer schräg hereinfällenden Bergsonne, deren Strahlen die Kanten seiner Papierstücke wie mit einer goldenen Schneide betonten, veränderte sich sein Leben im Privaten in einer Weise, die ihm jede Gewissheit nahm, denn Eva Gouel, seine Geliebte, zart und klug, in den Pariser Jahren eine heitere, schwebende Kraft an seiner Seite, begann unter der unsichtbaren Last einer Krankheit zu leiden, die sie schwächte und veränderte, und von der sie, und damit auch er, instinktiv wussten, dass sie nicht mehr zu überwinden sein würde; und oft, wenn er in jenen Tagen ihre Hand hielt, drängten sich Erinnerungen an ihre erste Begegnung in Paris in sein Bewusstsein, als sie, mit einem halb ironischen, halb offenen Lächeln, in einem Atelierabend zwischen Rauchschwaden und Musik stand, das Haar im Kerzenschein glänzend, und ihm, der sie noch nicht kannte, den Satz zurief, er solle sich doch nicht so sehr in seine Skizzen verbeißen, als ginge es um die Rettung der Welt – ein Satz, der damals wie ein Scherz klang, aber jetzt, Jahre später, in den Bergen, von einem anderen, schmerzlicheren Gewicht war.

Als wäre dies nicht genug, traf ihn bald darauf ein weiterer, kleinerer, aber nicht weniger schmerzlicher Schlag, als sein Hund, ein stiller Gefährte aus Tagen, die noch leichter schienen, von einer plötzlichen Krankheit befallen wurde und schließlich den Gnadenschuss erhielt, eine dieser unscheinbaren Tragödien, die im Leben eines Menschen geschehen und doch, wie er später erkennen sollte, in ihrer Symbolkraft weit über ihr tatsächliches Gewicht hinausreichen, weil sie eine Kette von Assoziationen und Erinnerungen auslösen, die in den Untergrund des Bewusstseins sinken und dort als stiller Strom die Haltung zu Welt und Arbeit für Jahre verändern können; er erinnerte sich, während er den kleinen Körper in den Armen hielt, an die vielen Abende, an denen sie beide gemeinsam, er mit einem Skizzenbuch, der Hund mit gespitzten Ohren, durch die Straßen von Montmartre gegangen waren, vorbei an den Cafés, in denen die Bohème laut diskutierte, und er spürte jetzt, in dieser Bergstille, dass er nicht nur ein Tier, sondern einen stummen Zeugen all jener Jahre verlor, in denen er geglaubt hatte, das Leben sei unendlich und die Verluste nur Geschichten anderer Menschen.

So vergingen die Tage in Céret, zwischen der klaren Bergluft, die ihm oft hart in die Lungen fuhr, und den schweren Gedanken, die ihn kaum losließen, und während die Blätter auf seinen Arbeitstischen sich zu Mustern und Formfeldern ordneten, die in ihrer Ruhe fast widersprüchlich zu seinem seelischen Zustand standen, reifte in ihm eine Überlegung, die zunächst nur als dumpfes Gefühl existierte, aber im Laufe der Monate immer klarer wurde: dass er, so sehr er auch im Kubismus gewirkt, ihn geformt und vorangetrieben hatte, in ihm nicht mehr jene Offenbarung sah, die er einmal empfunden hatte, dass er sich, um nicht selbst zu einem Nachahmer seiner eigenen Sprache zu werden, davon lösen müsste, und dass dieser Prozess kein lauter, sondern ein langsamer, unaufhaltsamer Rückzug sein würde, wie das Zurückweichen einer Flut nach ihrem höchsten Stand, deren Spuren zwar noch sichtbar sind, deren Wasser aber nicht mehr zurückkehrt.

Im Juni kehrte er schließlich nach Paris zurück, bezog ein neues Atelier in der Rue Victor Schoelcher im Quartier Montparnasse, ein Raum, der heller und ordentlicher war als die früheren, und dessen fast nüchterne Atmosphäre vielleicht schon ein Vorzeichen dessen war, was sich in den kommenden Jahren in seiner Arbeit vollziehen sollte, denn obwohl er den synthetischen Kubismus zunächst noch fortführte, begann er, wie ein Seismograph, die feinen Spannungen und Risse in seiner eigenen Begeisterung für diese Ausdrucksform zu registrieren, und diese Risse wurden tiefer, als der Krieg 1914 ausbrach, seine Freunde an die Front gingen und die vertrauten Netzwerke der Avantgarde auseinandergerissen wurden, sodass er sich plötzlich in einer Stille wiederfand, die nicht mehr nur geographisch, sondern existenziell war, eine Stille, in der sich Fragen sammelten, die nicht mit dem Kleben eines neuen Papierstücks auf eine Leinwand beantwortet werden konnten.

Die Keimzelle dieser späteren Entwicklung lag jedoch hier, im Jahr 1913, im langen Schatten des väterlichen Verlustes, in den stillen, kühlen Straßen von Céret, im schwächer werdenden Lachen Evas, im plötzlichen Verstummen des Hundes, in der Einsicht, dass selbst die kraftvollsten Strömungen der Kunstgeschichte nur solange lebendig bleiben, wie der Künstler in ihnen ein Spiegelbild seines gegenwärtigen Lebens erkennt, und dass, wenn dieser Spiegel sich verdunkelt, der Weg aus der bisherigen Form hinaus unausweichlich wird – ein Weg, der ihn in den folgenden Jahren durch das Nebeneinander von kubistischen, klassizistischen und experimentellen Arbeiten führen sollte, bis hin zu jenem klaren, geometrisch reduzierten „Crystal Cubism“, der so sehr nach strenger Ordnung roch und doch aus der tiefsten Unordnung geboren war, einer Ordnung, die nicht der Triumph der Form, sondern die Disziplin des Überlebens war.

Vielleicht war es genau dies, was Picasso am Ende des Jahres 1913, wenn er allein in seinem Pariser Atelier saß und die letzten Schatten der Berge noch in sich trug, spürte: dass jedes Fragment, das er in seinen Bildern zusammensetzte, nicht nur Teil einer Komposition war, sondern Teil eines Lebens, das er neu ordnen musste, und dass die Kunst, so sehr sie auch Ausdruck und Trost sein konnte, zugleich der härteste Spiegel war, in dem er erkennen musste, dass es keinen Weg zurück gab – nur ein Vorwärtsgehen in eine unbekannte, aber notwendige Richtung, deren erste Schritte er, ohne es ganz zu begreifen, bereits getan hatte, und dass die stille Beharrlichkeit, mit der er diese Schritte fortsetzen würde, vielleicht sein eigentlicher Akt der Revolution sein sollte, nicht die laute Geste eines plötzlichen Bruchs, sondern die geduldige, unerbittliche Veränderung von innen heraus.

Als dann das Jahr 1914 kam, die ersten Nachrichten aus Sarajevo in den Pariser Salons flüsterten und bald darauf in den Straßen lauter wurden, empfand Picasso, wie die Welt, die er kannte, in einer plötzlichen und zugleich unaufhaltsamen Bewegung auseinanderbrach, als hätte jemand einen kostbaren, sorgfältig gefügten Mosaikboden, in dem jede Steinplatte ihre Stelle hatte, mit einem einzigen Schlag zersprengt, sodass selbst diejenigen, die fest auf ihren Positionen standen, keinen sicheren Grund mehr unter den Füßen hatten, und in dieser Erschütterung, die andere an die Front trieb und ihm, durch die zufällige Sicherheit seiner spanischen Staatsbürgerschaft, den Rückzug ins Atelier erlaubte, spürte er eine neue Art von Schuld, die ihn nicht in politisches Handeln drängte, sondern in eine fast asketische Form der Arbeit, als müsse er die Stille, die ihm geblieben war, füllen, um den Lärm der Kanonen an anderen Orten nicht hören zu müssen.

Die Jahre bis 1916 wurden für ihn zu einer Zeit des Nebeneinanders von scheinbar unvereinbaren Kräften: einerseits das Festhalten am Kubismus, in einer kristallinen, reduzierten Form, die Kritiker später „Crystal Cubism“ nennen sollten, als ob er durch die geometrische Strenge eine Ordnung in die chaotische Welt hineinziehen wollte, und andererseits das langsame Wiederauftauchen figürlicher, fast klassizistischer Elemente, die nicht nur eine Rückkehr zu alten Themen bedeuteten, sondern wie ein Versuch wirkten, im Angesicht der Zerstörung die unverletzte Gestalt des Menschen, die Schönheit des Körpers und die Harmonie der Proportion zu behaupten, und so fanden sich in diesen Jahren Bilder, die wie stille Verhandlungen zwischen Vergangenheit und Zukunft erschienen, zwischen einer Welt, die verlorengegangen war, und einer, die erst noch zu entstehen hatte.

Als 1918 der Krieg endete, Paris in eine seltsame Mischung aus Erleichterung, Trauer und ausgelassener Erschöpfung fiel, und er selbst, um Jahre gealtert, aber zugleich gewachsen an der inneren Disziplin dieser Zeit, auf seine Arbeit zurückblickte, erkannte er, dass der eigentliche Wendepunkt nicht der erste Tag des Krieges gewesen war, nicht die Rückkehr seiner Freunde aus der Fremde oder ihr Ausbleiben, nicht einmal die veränderte Kunstszene der Nachkriegszeit, sondern dass all dies zurückführte auf jenes ferne Jahr 1913, auf die Berge von Céret, den Verlust des Vaters, den Blick auf Eva, deren Lächeln bereits Abschied war, und auf den Hund, der in seiner Stille etwas Unwiederbringliches verkörperte – und dass diese Erfahrungen, die in der Landschaft und in den langen, schweigsamen Tagen jenes Sommers in ihn eingesunken waren, wie unterirdische Wasserläufe geblieben waren, die selbst in den Jahren des Lärms ihre Richtung behielten und ihn, ob er es wollte oder nicht, zu jenem Künstler formten, der er nun war.