Hoch über den Klippen von St. Kilda

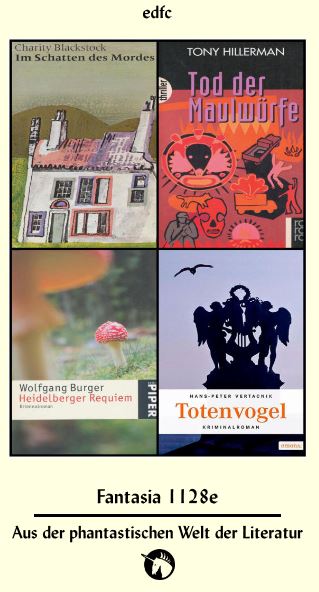

[Novelle, veröffentlicht im Fantasia Magazin 1128e, 2024]

Magazin: Link

Hoch über den Klippen von St. Kilda

Prolog

Als Iain McDumfries frühnachmittags nach der Schule über die Balnakyle Road in Inverness in Richtung seines elterlichen Zuhauses unterwegs war, dachte er darüber nach, was ihm sein Geschichtslehrer als Aufgabe für die nächste Woche gestellt hatte: das Zusammensuchen aller Informationen über die Insel St. Kilda. Noch wusste Iain weder, wo diese Insel mit dem vertrauten und dennoch so fremd klingenden Namen lag, noch zu welchem Land die Insel gehörte; und noch viel weniger wusste er von den Geschichten, die sich um diese Insel rankten und die er suchen und finden sollte.

Zu Hause trat er in den langen Flur des Hauses, schmiss seinen Rucksack in die Ecke, ging in die Küche und sah, wie seine Mutter das Essen zubereitete, streifte zum Kühlschrank, erhielt einen Tadel, weil er vor dem Mittagessen nichts mehr naschen sollte, und verließ die Küche wieder, um im Wohnzimmer in den dickbändigen, aus wohlriechendem Leder eingefassten Lexika nach St. Kilda zu suchen. Doch da stand kaum etwas drin, außer dass die Insel zu Schottland gehörte und mit ihren Nebeninseln die westlichsten Inseln der Äußeren Hebriden bildete. Insgesamt zählten zu St. Kilda sieben Inseln, wobei Hirta die Hauptinsel war. Der einzige interessante, weil vollkommen unerwartete Teil im kurzen Lexikoneintrag war, dass die Insel seit den 1930er Jahren unbewohnt war.

Nun konnte sich Iain kaum vorstellen, warum sein Geschichtslehrer ausgerechnet wollte, dass er sich diese Insel genauer anschauen sollte, wo es doch so viele interessante Inseln in Schottland gab. Allein vom Starren auf die Buchstaben erfuhr Iain nicht mehr, und so entschied er sich, nach weiteren Einträgen in anderen Büchern zu suchen, doch obwohl er einige Wälzer sichtete, fand er keinen weiteren Eintrag über diese Insel.

Auch seine Mutter und sein am Abend von der Arbeit heimkommender Vater wussten kaum mehr als den Namen der Insel, doch als sein Vater am Tisch saß und die ersten Bissen des abendlichen Mahles zu sich genommen hatte, hielt er plötzlich in seiner Bewegung ein, sah zu seinem Sohn herüber und sagte ihm, dass er sich dunkel daran erinnern konnte, dass ihm sein Vater, Iains Großvater Thomas, vor Jahrzehnten, in seiner eigenen Jugend einmal eine Geschichte von St. Kilda erzählt habe, aber ohne dass er jetzt noch Genaueres davon wüsste. Es müsse wohl auf seinen Reisen gewesen sein, erklärte Iains Vater, und sein Sohn erinnerte sich daran, dass sein Großvater früher einmal zur See gefahren und dabei auf den europäischen Meeren zu Hause gewesen war.

Nach dem Essen wollte Iain direkt zu seinem Großvater, der nur ein paar Straßen weiter wohnte, doch zunächst musste er seiner Mutter versprechen, dass er außer dieser Hausaufgabe keine andere aufgegeben bekommen hatte. Seine Jacke und seine Schuhe anziehend, stürmte er nach draußen, wurde vom einsetzenden, in Inverness nicht seltenen Sturmwind begrüßt und kämpfte sich mit gesenktem Kopf gegen die mit Regentropfen getränkten Winde zum Haus seines Großvaters.

Thomas erwartete seinen Enkel bereits, denn seine Schwiegertochter hatte den Großvater telefonisch über Iains Kommen vorgewarnt, und als der Junge durch die Türe ins Haus trat, bekam er sogleich ein Handtuch hingehalten, um mit diesem im Tausch gegen seine platschnasse Jacke seine Haare trocken zu rubbeln.

»Eleanor hat mir erzählt, dass du mich etwas über irgendeine Insel fragen willst!«, sagte der Großvater im Plauderton, als er seinem Enkel durch die nassen Haare fuhr. »Um welche Insel geht es denn?«

»Um St. Kilda! Ich muss eine Arbeit für die Schule schreiben, und Ma und Pa meinten, dass du etwas über die Insel wüsstest«, antwortete Iain, ohne die folgende Reaktion des Großvaters zu erwarten.

»Nein! Da müssen sich deine Eltern getäuscht haben! Dazu kann ich dir wohl nichts sagen!«, sagte Thomas mit einem Mal streng, zog seine Hand aus dem Haar seines Enkels zurück, nahm die Jacke von der Wand und wollte diese dem Enkel schon wieder hinhalten, als er merkte, dass diese vor Nässe auf den Boden tropfte. Umgehend hängte er sie wieder auf den Kleiderhaken, warf das halbnasse Handtuch darunter, streifte den verwirrten Blick seines Enkels, ehe er sich wortlos umdrehte und ins Wohnzimmer verschwand.

Als Iain langsam hinter seinem Großvater ins Wohnzimmer ging, sah er, wie im Kamin ein warmes Feuer prasselte und zwei Tassen mit starkem Schwarztee standen. Sein Großvater hatte sich inzwischen in seinen Sessel gesetzt, der so stand, dass er ins Feuer blicken konnte.

»Es tut mir leid, wenn ich…«, begann Iain unsicher, da er nicht wusste, was er getan hatte, um diese Reaktion seines Großvaters auszulösen.

»Du kannst nichts dafür, Iain!«, versuchte der Großvater eine Entschuldigung – etwas, was er nur sehr schlecht vermochte. Umso schwerer fiel es ihm, nicht nur eine Entschuldigung vorzubringen, sondern zugleich dem Sturm seiner Erinnerungen Herr zu werden, den das Aussprechen des Namens St. Kilda in ihm ausgelöst hatte.

Indem sich Iain einen Stuhl vom anderen Ende des Zimmers herbeiholte und neben dem Sessel des Großvaters stellte, starrten beide ins Feuer, sahen dem Funkenspiel zu, dem Flackern der Flammen, in denen sich vielerlei Figuren zeigen – wenn man nur genau hinsah.

»Weißt du, Iain«, begann Thomas nach einigen Minuten des gegenseitigen Schweigens, »das Leben hat es zumeist gut mit mir gemeint. Dein Vater, deine Mutter, deine Großmutter – alles gute Menschen. Dann du und… Aber es hätte auch alles anders kommen können. Wenn damals auf St. Kilda… ich meine, wenn es damals anders verlaufen wäre, dann…«

»Dann?«, fragte Iain und spürte die heftigen Bewegungen im Körper seines Großvaters, der Erinnerung um Erinnerung von Neuem zu durchleben schien, und als Thomas seine Stimme anhob, um seinem Enkel von den Erlebnissen rund um die Insel St. Kilda zu erzählen, wirkte es auf Iain, als wäre das nicht sein sonst so stark und bärig wirkender Großvater, der zu ihm sprach, sondern jemand anders, ein in Teilen Unbekannter, einer, der eine Geschichte aus einer ganz anderen Zeit von einem anderen Ort erzählt. Nicht von hier, nicht aus dem Jetzt.

I

Es war das Jahr eines langen, schönen Sommers, in dem ich in vielen Häfen viele nette Mädchen kennen und lieben gelernt hatte. Der Krieg war seit acht Jahren Geschichte, und so langsam erholte sich alles: die Städte, die Wirtschaft, das Leben der Menschen. Ich hatte mich nach der Schulzeit, die nur bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr andauerte, auf einem Fährschiff zur See gemeldet und fuhr die nächsten Jahre zwischen Inverness und Aberdeen hin und her; dabei transportierten wir diejenigen Reisenden, die nicht durch die Highlands oder an der Küste entlang reisen wollten, doch als sich immer mehr das Auto durchsetzte, kamen auch die Lastkraftwagen und lösten einen wahren Straßenbauboom aus. Somit wurde der Fährdienst eingestellt, und ich kam auf ein Kohlenschiff, das überall in Europa Kohle abholte und sie irgendwo hinbrachte. Dabei spielte es kaum eine Rolle, wo ich war, denn zumeist waren wir auf dem Meer, und das war auch gut so – zumindest in jenen Jahren.

So kam es dann, dass wir eines Tages in Liverpool eine Ladung Kohle aufgenommen hatten und diese nach Stavanger in Norwegen bringen wollten, doch die Entscheidung des Kapitäns gegen den Ärmelkanal und für die Fahrt über die Äußeren Hebriden und an den Orkney-Inseln vorbei sollte nicht nur mein Leben, sondern das Leben eines jeden an Bord verändern. Wir legten in Liverpool an einem sonnigen Spätherbsttag ab, und die Irische See machte es uns zunächst leicht, nach Norden zu fahren. Wir ließen die Isle of Man links an uns vorbeiziehen, schwenkten weiter nach links, um durch den Nordkanal zwischen Irland und Schottland hinauf an der schottischen Küste entlang zu den Hebriden zu fahren. Doch kaum, dass wir die Küste von Tiree aus dem Blick verloren und auf die offene See zusteuerten, veränderte sich die Wetterlage von dem einen auf den anderen Moment. Später hörte ich, dass dieser Sturm, der an diesem Tag wie aus dem Nichts aufzog, das Leben auf den Inseln völlig zum Stillstand brachte, auch weil er jede Stromleitung kappte, der er habhaft werden konnte.

Durch die Beladung mit Kohle lag unser Schiff zwar sehr tief und die Wasseroberkante war bei ruhiger See an manchen Stellen des Schiffes fast mit der Hand erreichbar, doch eine gut verstaute Ladung ist auch immer eine Sicherheit, wenn die See beginnt, ungemütlich zu werden. Und das wurde sie; es schien, als ob die See sich zum Ziel gesetzt hatte, jeden zur See Fahrenden für immer mitsamt seinem Schiff auslöschen zu wollen. Keiner aus unserer Mannschaft konnte bei diesem Seegang das Ruder halten, und so gab der Kapitän das Ruder frei und die Mannschaft legte er in die Hand des Schicksals. In welche Richtung wir schlingerten, konnten wir kaum sagen, und mehr als zwei Tage irrten wir durch die hohe See, versuchten ein um das andere Mal, die Kontrolle über das steuerlose Schiff zurückzugewinnen, aber jedes Mal wurden wir aufs Neue von einem Fallwind oder einer hohen Welle daran erinnert, wer die Macht über uns hatte. Bei diesen keineswegs ungefährlichen Manövern verloren wir zwei Matrosen, wobei die Besatzung auf einem Kohlenschiff in jener Zeit kaum mehr als zwei Dutzend Köpfe betrug. Mit jeder helfenden Hand, die über Bord ging, mussten wir länger und härter arbeiten, was uns unsere bereits angegriffene Kraft weiter aussaugte.

Dann kam der Nebel, und ich meine nicht einen Nebel, wie wir ihn hier in Inverness kennen, sondern einen so dichten Nebel, dass ich selbst dann meine Hand nicht vor Augen sah, als ich diese direkt vor sie hielt. Ich hatte noch nie eine solche dichte Wand vorher gesehen und sollte sie auch nie mehr danach sehen, und die Angst stieg an Bord, dass wir im Nebel unbemerkt auf ein Riff oder eine Klippe laufen könnten, denn trotz dessen, dass wir uns auf offener See befanden, wussten wir dennoch, dass die verschiedenen Inseln nicht sehr weit entfernt waren. Jeder Schlag, jede Welle, jede größere Bewegung wurde nun zu einem Schicksalsmoment, und ich kann mich nicht daran erinnern, jemals wieder so viele Stoßgebete wie in diesen Momenten zum Himmel gesendet zu haben.

Der Wind hatte sich mit dem Aufkommen des Nebels gelegt, doch irgendetwas stimmte trotzdem mit der Luft nicht, denn man hatte stets das Gefühl, dass eine besondere Spannung in der Luft lag. Und dann geschah es: von dem einen auf den anderen Moment brannte unser gesamtes Schiff lichterloh! Wieso es auf einmal brannte, konnte ich nicht in Erfahrung bringen, und auch wenn ich später an die seltsam mit Spannung aufgeladene Luft dachte, so kann ich mir bis heute nicht sicher sein, was der wahre Auslöser gewesen ist.

Ungeachtet dessen befand ich mich also auf einem Kohlenschiff, das Feuer gefangen hatte und drohte, in einem riesigen Feuerherd die gesamte Fracht zu entzünden. Wir mussten schnell reagieren, und da es keinen Sinn machte, ein Boot zu Wasser zu lassen – wenn wir es denn überhaupt geschafft hätten –, entschieden wir uns, direkt ins Wasser zu springen, ohne zu wissen, wo wir uns nach dem Sturm auf See befanden oder wie weit es bis zur nächsten, rettenden Insel war.

Wir sprangen ins eiskalte Nass und schwammen vom Flammenherd weg, sahen, wie das Brennen im Nebel verschwand, und nach kurzer Zeit fragte ich mich, wie viele der anderen Matrosen noch um mich herum schwammen. Ich schrie, so laut ich konnte, doch nur ein einziger antwortete: Tom, ein junger Matrose, noch drei Jahre jünger als ich, aber schon länger auf See, da sein Vater ein inzwischen verstorbener Kapitän auf einem Fischkutter gewesen war. Tom schwamm auf mich zu, und als ich ihn im Wasser zu sehen bekam, verschwand mit einem Mal meine Angst, denn ich wusste, dass, wenn ich hier auf offener See sterben müsste, ich wenigstens nicht alleine wäre.

Die Kälte des Wassers zog mit jedem Moment tiefer in meine Muskeln und Knochen, und selbst das Schwimmen hielt diese nicht davon ab, wie Feuer in meinem Körper zu brennen. Tom und ich hatten uns entschieden, einfach in irgendeine Richtung zu schwimmen, ohne Hoffnung, aber mit dem guten Gefühl, wenigstens nicht das Leben aufgegeben zu haben, und so schwammen wir durch den Nebel, hielten uns erstaunlich lange über Wasser, und als sich der Nebel zu lichten begann, war ich schon so müde, dass ich jeden Augenblick freiwillig untergehen wollte.

Aber wie es manchmal so ist im Leben – kaum, dass ich mit meinem Leben Frieden geschlossen hatte, tauchten in dem blasser werdenden Nebel plötzlich die Umrisse von Klippen auf, und als auch Tom diese Umrisse sah, ahnte ich, dass es keine Fata Morgana kurz vor dem Kältetod im Wasser war. Mit letzter Kraft schwammen wir in diese Richtung und wahrscheinlich hätten wir diese Insel niemals erreicht, wenn wir nicht das riesige Glück gehabt hätten, genau dort auf die Insel zu treffen, wo diese eine natürliche Bucht besaß. Ohne es zu wissen, waren wir auf St. Kilda gelandet, und als wir kaum noch mit Kräften im Körper an Land gingen, fielen wir auf den steinigen Boden und schliefen sogleich ein. Was wir ebenfalls nicht wissen konnten und was uns ebenso das Leben rettete, war die Tatsache, dass wir bei Flut an Land gekrochen waren, denn wenn wir dies bei Ebbe getan hätten, wären wir zwangsläufig im Schlaf ertrunken, denn an manchen Stellen kann die Flut den Meeresspiegel um mehr als fünf Meter anheben – und dass wir in unserem friedlichen, beinahe todesähnlichen Schlaf durch ein ansteigendes Wasser geweckt worden wären, mag ich ernsthaft bezweifeln.

Wie lange wir dort an dem Strand lagen, wussten wir beide nicht, doch wir wachten in etwa zur selben Zeit auf. Mein Gesicht brannte wie der Rest des Körpers, als wäre es vom Feuer verzehrt worden, und als ich durch mein Gesicht fuhr, spürte ich eine Art Schleim auf meiner Haut, eine kalte, leicht klebrige Masse, von der ich zunächst dachte, dass es mein eigener Schweiß sei.

Unsicher auf den Beinen standen wir an dem kieseligen Strand, den man kaum so nennen mochte, und schauten aufs Meer hinaus, einerseits um zu sehen, ob wir das Wrack des Schiffes irgendwo entdeckten, und andererseits, ob wir noch irgendwo Matrosen fanden, die ebenfalls auf der Insel gelandet oder noch auf dem Meer waren. Doch keine einzige andere Menschenseele außer Tom und mir war weit und breit zu sehen, und als wir uns umdrehten und die uns unbekannte Insel näher in Beschau nahmen, ahnten wir noch nicht, dass es sich um St. Kilda handelte, eine Insel, die mehrere Jahrzehnte zuvor von den letzten Bewohnern verlassen worden war.

Wir gingen ein paar Meter bergan, kämpften uns die nur mit einem hauchdünnen Sandüberzug bedeckte Düne hoch, und da unsere Kräfte beim Schwimmen fast vollständig aufgebraucht worden waren, mussten wir selbst bei diesem kleinen Anstieg mehrere Pausen einlegen. Als wir endlich die Dünung hinaufgeklettert waren und den weit ausgebreiteten, in einem leichten Halbkreis angeordneten sanften Anstieg vor uns sahen, der im Sonnenlicht des Tages grasgrün leuchtete, erschrak ich bis ins Mark, denn alles, was wir sahen, waren verfallene Häuser und Mauern, Gebäude aus Stein, die bereits auf den ersten Blick unbewohnt und die meisten einsturzbedroht waren, ein Ort, der im Gesamten einer Geisterstadt glich. Wir fragten uns sogleich, wohin die Menschen verschwunden waren, denn es schien, als wäre dieser Ort einmal bewohnt gewesen, ehe man von dem einen auf den anderen Tag einfach gegangen wäre. Wie bei einer der großen Völkerwanderungen in der Geschichte, von denen ich damals auf dem Meer gehört hatte – weise Geschichten alter Männer, die viel mehr über die Welt wussten als ich, der Jungspund – und auch Tom, der neben mir stand, vermochte kaum etwas Sinnvolles über die Lippen zu bringen.

»Glaubst du, dass wir hier etwas zu essen finden werden?«, fragte ich Tom, ohne diesen anzublicken, denn ich konnte meinen Blick einfach nicht von den verlassenen Häusern abwenden, die in einer fast gleichförmig zum Strand verlaufenden Linie, etwas erhöht, darauf zu warten schienen, dass irgendwer zu ihnen zurückkam.

»Eher nicht!«, sagte Tom, und er war der erste, der seine Lethargie überwand und ein paar Schritte in Richtung der Häuser unternahm.

Ich brauchte noch etwas länger, sammelte dann aber doch meine restliche verbliebene Energie und setzte nun einen Fuß vor den anderen und machte mich auf, Tom auf dem Weg zu den Gebäuden einzuholen. Als wir diese gemeinsam erreichten, gingen wir von Haus zu Haus und suchten nach einem Zeichen, dass hier Menschen lebten, doch wir fanden nichts. So langsam wurde uns bewusst, dass dies tatsächlich ein Geisterort war, und als Tom mich ansah und ich merkte, wie aschfahl er im Gesicht war, ahnte ich, was er sagen würde.

»Wenn wir auf einer gottverdammten Insel sind«, presste er zwischen seinen Lippen hervor, »dann sind wir vielleicht die einzigen hier!«

Ich wusste, dass er mit seiner Vermutung recht haben konnte, wollte es aber nicht einsehen; um mich von diesem schrecklichen Gedanken abzulenken, sah ich umher, suchte nach einem Lebenszeichen, doch alles, was ich zu Gesicht bekam, war der spätnachmittägliche Nebel, der sich langsam um die Bergspitze legte, beinahe sanft seine zur Krone gebildeten Wölbungen um den Gipfel schmiegte und diesen unseren Blicken entzog. In diesem Augenblick ahnte ich bereits, dass wir keinesfalls gerettet waren, sondern unser Tod nur qualvoll in die Länge gezogen worden war.

Als wir verstanden, dass wir in dieser verlassenen Siedlung nichts finden würden, überdachten wir unsere Situation, meinten, dass es uns kaum gelingen würde, mit den wenigen Kräften, die uns noch verblieben waren, den Berg hinaufzuklettern, sodass wir uns jenes Haus aussuchten, das am wenigsten zerfallen schien, und waren fast schon glücklich damit, endlich einmal aus dem scharfen Wind zu sein, der inzwischen wieder aufgezogen war. Zudem wurde es langsam dunkel, und ob man nun alleine auf weiter See war oder nicht – die Dunkelheit ist immer auf ihre Art und Weise bedrohlich.

Kaum, dass wir uns auf den kalten Steinboden gelegt hatten, kam der Hunger, aber vor allem der Durst. Wie lange wir bereits ohne die Zufuhr von Nahrung waren, wussten wir nicht, doch Tom und ich kamen überein, dass wir wenigstens etwas zu trinken finden mussten, wenn wir schon keine feste Nahrung fanden. Somit kämpften wir uns zurück in den Stand, hielten uns so lange an dem inneren Gemäuer fest, bis wir sicher standen, und traten in den Wind zurück nach draußen.

Obgleich es zu dämmern begonnen hatte, sahen wir umgehend den kleinen Bachlauf, den wir eben noch völlig übersehen hatten. So schnell uns die Beine trugen, liefen wir zum Bach, fielen auf die Knie, bückten uns in den vom Rinnsal in den Stein gefrästen Bachlauf hinunter, ignorierten die Schmerzen und tranken vom kühlen Wasser, das uns zwar augenblicklich belebte, aber auch in unserem Innern brannte, als wäre das Wasser mit kleinen Eisnadeln gespickt.

Den Durst durch diese Tortur gestillt, spürten wir, wie ein wenig die Kraft in unseren Körper zurückgelangte, doch aufgrund der schnell heraufziehenden Dunkelheit wollten wir es nicht riskieren, den Berg hinaufzuwandern, insbesondere, weil wir meinten, dass unser Tritt nicht sicher genug dafür wäre. Aber nach dem Durst blieb weiterhin der Hunger, aber auch das Verlangen nach Wärme zurück, und als wir nach einer möglichen Feuerquelle suchten, fiel uns zum ersten Mal auf, dass außer Gras keinerlei Pflanzen in dieser Bucht und auf den ansteigenden Hügelwiesen wuchsen, sodass wir nun wussten, dass diese Nacht die vielleicht kälteste unseres gesamten Lebens werden würde. Wir überlegten hin und her, suchten nach einer Lösung, fragten uns, wie die Bewohner, die es zwangsläufig irgendwann einmal gegeben haben musste, ohne die Möglichkeit eines Holzvorrates überlebt haben, und fanden die Vermutung, dass sie die fehlenden Brennvorräte mit dem Tran der gefangenen Fische ersetzt haben, durchaus im Bereich des Möglichen. Aber was war der Grund dafür, dass sie die Siedlung verlassen hatten? Diese Frage war es, die uns beiden im Kopf herumschlich, und je länger wir uns das fragten, desto wirrer wurden die Phantasien, die von einem Angriff einer fremden Macht bis zum Hinwegsterben durch eine grassierende Krankheitswelle reichten. Selbst die Möglichkeit einer Flutwelle, die sich in die Bucht gedrückt und alle Einwohner mit aufs Meer hinausgezogen hatte, kam uns in den Sinn, und erneut wurde uns bewusst, dass wir nichts, aber auch rein gar nichts wussten – außer, dass wir am Leben waren. Was aus den anderen Matrosen auf dem Kohleschiff und dem Kapitän geworden war, wussten wir ebenso wenig, auch wenn die Vermutung ziemlich nahelag, dass keiner von ihnen den Brand und das Kentern des Schiffes überlebt hatte.

Da uns keine bessere Idee einfiel, nahmen wir noch einen letzten Schluck und gingen zurück zu dem Haus, das den besten und stabilsten Eindruck machte, und indem wir uns auf den kalten Boden legten, kam mir der Gedanke, ob es nicht besser wäre, wenn wir draußen auf den Wiesen schlafen sollten, doch dann vernahm ich das tiefe Schnarchen meines Freundes und fiel beinahe gleichzeitig in einen ungemütlichen Schlaf.

II

Ich erwachte, weil ich etwas roch, das bestialisch stank. Indem ich die Augen öffnete, erschrak ich derart, dass mein Hals gegen die scharfen Eckzähne eines Tiers prallte, und der direkt darauf folgende Schmerz ließ mich erstarren. Das Tier – es schien eine Art Wolf oder Hund zu sein – hatte meinen Hals mit seinem Maul umschlossen und musste nur noch zubeißen, um mir mein Leben zu nehmen. Doch für den Moment wirkte es, als wäre sich das Tier unschlüssig, und ich überlegte, ob ich Tom rufen sollte, als in einem besonderen Moment der Stille die Strahlen des hellen Mondes am Himmel in das Haus hineinfielen, und ich bemerkte, dass auch Toms Hals in dem Maul eines Ungeheuers steckte. In dem Haus befanden sich nach meiner Einschätzung noch weitere Wesen, und sie schienen nach etwas zu suchen, während uns die beiden anderen in Schach hielten. Da wir aufgrund des Seeunglücks nichts dabei hatten außer das, was wir an unserem Leib trugen, suchten die Wesen vergebens und gingen alsbald über, an unseren Körpern entlang zu schnüffeln. Wonach sie suchten, konnte ich mir kaum ausmalen, doch als sie nichts gefunden hatten, waren die anderen mit einem Mal verschwunden, und ich bemerkte, dass nur noch wir beide und unsere beiden Gegner in der Hütte waren. Ich sah zu Tom hinüber und versuchte ihm anzudeuten, dass wir etwas gegen diese Gefangennahme unternehmen sollten, doch er konnte mich in seinem Rücken nicht ausmachen, sodass ich mir überlegte, wie ich meinen Gegner loswerden konnte, ohne das Leben meines Freundes zu riskieren. Doch dann war urplötzlich und wie aus heiterem Himmel der Spuk vorbei und die wolfsähnlichen Gestalten waren verschwunden. Allein ihren widerlichen Gestank hatten sie zurückgelassen, und kaum, dass ich mich aufsetzen und meinen Hals nach Wunden überprüfen konnte, sah ich, wie auch Tom sich aufsetzte und mit einem fragenden Blick zu mir herüberschaute. Langsam versuchte ich, mich aufzustellen, schlich auf Zehenspitzen zum Fenster, in das soeben der volle Mondschein hineingefallen war, und suchte nach den Wesen, die eben noch unser Leben bedroht hatten, aber nirgends zu sehen waren.

Zusammen traten wir vorsichtig und uns nach allen Seiten umschauend nach draußen, vor das Haus, und spürten die Frische und den salzigen Geruch der nächtlichen Meeresluft, die an uns vorbeizog. Der Schrecken nach dem Aufwachen saß immer noch so tief, dass ich kaum spürte, wie kalt es eigentlich draußen an der frischen Luft war, und als ich meinen Blick Richtung Berg wandte, bemerkte ich, dass der Nebel verschwunden war und der Mond direkt über dem Gipfel des Hügels zu thronen schien. Just in diesem Augenblick, als ich meinen Blick zum Gipfel hob, sah ich sie erneut, diese Gestalten, wie sie Wölfen gleich im Rudel ihre Schnauze in den Himmel reckten und das grausamste Heulen anstießen, das ich jemals in meinem Leben hören musste. Mein Puls pochte durch meine Adern, und das Blut schien dabei zu gefrieren; es war, als ob ich den Verstand verloren hätte, nur wusste ich, was ich sah, und ich konnte mir sicher sein, dass ich wach war und nicht schlafend in dem Haus lag.

Dann endete das Geheul, und die Wesen verschwanden vom Gipfel des Berges, und als wir zurück in das Haus gingen und uns kurz überlegten, wie wir uns gegen einen weiteren Einfall der Tiere wappnen konnten, erkannten wir, dass uns keine andere Möglichkeit als die Hoffnung blieb, dass die wolfsähnlichen Tiere diese Nacht nicht mehr zurückkommen würden, da sie auf ihrer nächtlichen Wanderung gemerkt hatten, dass wir nichts für sie mit uns führten.

Trotz des großen Schocks und entgegen der Vermutung, dass die Kälte des Bodens uns für den Rest der Nacht wach hielt, übermannte uns die Müdigkeit erneut, und als ich vor Angst zitternd einschlief, sollte es bis zum Morgen dauern, ehe ich von den Sonnenstrahlen geweckt aufwachte und erschrocken feststellte, dass ich noch lebte. Nie werde ich diesen Gedanken in meinem ganzen Leben vergessen – den Gedanken daran, dass ich mich eher tot als lebendig wähnte, eher aus dem Leben geschieden als vor der Herausforderung stehend, gegen den drohenden Tod mit aller Macht anzukämpfen.

III

Aber die Frage nach dem Tod oder dem Leben war nicht die einzige, die durch meinen Kopf schoss. Was macht der Mensch, wenn er Hunger leidet und keine Aussicht auf Erfolg bei der Suche nach irgendwelcher Nahrung hat? Zumeist beginnt er mit einfachen, aber durchführbaren Ideen, die ihm jedoch viel zu widerlich erscheinen, die er aber im Laufe der Zeit ausprobieren wird. Eine der vielen Möglichkeiten dieser Art ist das Kauen von Leder, wovon wir jedoch kaum etwas, außer unseren Stiefeln, an unserem Leib hatten, und die schienen wir noch zu brauchen, wenn wir über den gerölligen Untergrund der Bucht marschieren wollten, solange wir noch die Kraft dazu besaßen. Nach den einfachen Ideen folgen jene, die durchaus einen Sinn ergeben, aber nur im größeren Kontext, denn allein der Gedanke daran lässt den Menschen derart vor sich selbst erschaudern, dass er Angst bekommt, dass ein anderer auf dieselbe Idee käme, wenn der Ideenhabende sie frühzeitig und ohne absolute Not äußerte. Ein Beispiel für eine solche Idee wäre der in einer Notsituation verübte Kannibalismus, doch daran wollte und konnte ich keinen weiteren Gedanken verschwenden, sodass ich hoffte, irgendwann eine Idee zu erhalten, die gleichzeitig sinnvoll und ohne große menschliche Opfer gangbar erschien. In der Zwischenzeit gingen wir zu dem Bachlauf, erfrischten unseren Geist und schwiegen über die nächtlichen Vorfälle, ebenso wie wir über unsere Lage schwiegen. Ich glaube, und auch wenn ich diesen Umstand bis heute vergessen oder besser gesagt verdrängt habe, so bin ich der festen Überzeugung, dass wir in diesem Moment, an diesem Morgen auf der Insel, ahnten, dass wir diese Insel niemals lebend verlassen würden.

Wobei noch nicht klar war, dass es überhaupt eine Insel war, denn nach dem Sturm und dem durch ihn hervorgerufenen Verlust der Koordination auf dem Meer konnten wir uns keineswegs auf irgendeiner uns bekannten Landmasse verorten, sodass wir uns ebenfalls darüber im Klaren waren, dass wir auf den Berg im weiteren Anstieg der Bucht klettern mussten, um diesen Umstand ein für alle Mal zu klären. Ohne eine Entschuldigung für eine Verzögerung zu kennen, gingen wir einfach los und überwanden die ersten Höhenmeter, als wären wir bei voller Kraft. Während mein Blick auf den kargen Boden gerichtet war, wo ich nach etwas Essbarem suchte, fragte ich mich mit einem Mal, ob man die Gräser, die in nur sehr geringer Variation sprossen und sich dem steten Wind mit großem Widerstand beugten, essen konnte. Ich ließ mich auf die Knie nieder, packte ein ganzes Büschel mit meiner Hand, rupfte die Halme aus dem Boden und wollte sie einem Wiederkäuer gleich in meinen Mund schieben, als sich Tom umdrehte und mir mit seinem eisigen und entschlossenen Blick und einer eisigen Stimme mitteilte, dass er es nicht richtig fände, wenn ich dieses unnötige Risiko einginge – zumindest nicht in diesem Augenblick, wo doch noch nicht ganz geklärt war, welches Schicksal uns beide ereilt hatte.

Somit stand ich auf, klopfte den wenigen, feinstaubigen Dreck von den Knien meiner Hose, streckte meinen Rücken, legte die Hände in die Seiten, drückte weiter durch und fühlte plötzlich eine Müdigkeit in mir, die mich beinahe dazu verleitet hätte, mich auf den Boden zu setzen, um dort friedlich einzuschlafen – vielleicht für immer. Doch Tom wollte weiter, packte mich am Arm und zog mich wenig freundlich nach oben; der Schmerz, der durch meinen gepackten und umschlossenen Arm schoss, weckte erneut meine Lebensgeister, und bis knapp über die Mitte des Anstiegs lief unser Erklettern ohne weitere Zwischenfälle.

Dann sah ich den großen Vogel, ehe auch Tom ihn zu sehen bekam, und wir schauten diesem nach, wie er am für uns sichtbaren Ende der Landmasse niederging, um auf einem steinigen Felsenstück zu landen, und kaum, dass er beide Beine auf dem Boden hatte und majestätisch, mit der Sonne im Rücken, im Schein derselben glänzte, wussten Tom und ich, dass, wenn es Raubvögel irgendwo auf der Insel gab, es auch dementsprechende Nahrung geben musste.

Mit neuem Mut stapften wir weiter den Berg hinauf und je länger wir unterwegs waren, desto mehr wurde mir klar, dass ich weitaus besser von meiner Konstitution dran war als mein Freund, den ich nun im letzten Viertel zuweilen stützen und nicht selten anfauchen musste, dass er auch ja weiter den Berg hinaufginge.

Als wir nach oben gelangten, zum Ende des Anstieges, war unsere Überraschung groß, obwohl ich bereits vermutet hatte, dass wir auf einer Insel waren, denn wir konnten von dem flachen Plateau oben auf dem Berg rundherum das weite, graublaue Meer des Atlantiks sehen, unfassbar groß. Da wir nun wussten, dass eine Hilfe – wenn nicht von dieser Insel ausgehend – nicht einfach so vorbeikommen würde, schien sich unsere Überlebenschance dramatisch gegen Null gewendet zu haben. Gerade die verlassenen und verfallenen Häuser in der Bucht machten nicht den Anschein, als ob sich noch irgendeine Menschenseele auf diesem Eiland befand. Wir suchten in alle Richtungen und ließen auch den Blick über jene Stellen wandern, an denen wir einen der vielen Raubvögel auf Felsen sitzen sahen, dort, wo wir Nahrung vermuteten, diese aber nicht zu sehen vermochten. Auf welcher Insel waren wir gelandet? Diese Frage stellten wir uns beide unentwegt, und da wir beide St. Kilda niemals angelaufen waren – warum auch, ohne Hafen!? –, hatten wir auch kein Bild von der Insel, auf der wir uns in diesem Moment befanden, und die drohte, zu unserem Grab zu werden.

Es schien, dass wir nahezu auf dem Mittelpunkt der Insel standen, denn außer dieser Bucht, aus der wir aufgestiegen waren, gab es noch einen Bergkamm, auf dem wir standen, der zu der anderen Seite ebenfalls abfiel, ohne allerdings in eine Bucht zu münden, die vom Meer aus zu erreichen war. Eine weitere Insel, die kaum mehr als eine Erhebung war und ohne Verbindung zu diesem Stück Land, auf dem wir uns befanden, ragte nur wenige Meter entfernt aus dem Wasser hervor, doch auch auf dieser schien sich kein Leben abzuspielen. Als Letztes blieb von der Insel noch zu berichten, dass sie am anderen Ende einen schmalen Ausläufer ins Meer besaß, auf dem jedoch kaum mehr als Flechten und Moos wuchs.

»Wo meinst du, halten sich die Wölfe versteckt?«, fragte Tom mit einem Mal, ohne dass wir bisher über die nächtlichen Ereignisse gesprochen hatten.

»Ich weiß es nicht!«, gab ich zurück und spürte neben der Beklemmung der Insel nun auch die Beklemmung dieser nächtlichen Erscheinungen.

»Vielleicht gibt es irgendwo Höhlen!«, meinte Tom, und wir beide hielten Ausschau nach vermeintlichen Formationen im Stein, doch an nur wenigen Stellen ließen sich derartige Strukturen erahnen – wobei uns bewusst war, dass wir von dieser Position zwar die ganze Insel überblicken, aber auch nicht jeden Teil einsehen konnten.

»Aber was fressen die, wenn nicht uns?«, fragte ich mich, und als mich Tom ernsthaft anblickte, wusste ich nicht mehr, ob ich diese Frage nicht vielleicht sogar in Gedanken laut ausgesprochen hatte. Doch Tom antwortete nicht und blickte wieder suchend über die Insel, während meine wenigen Hoffnungen, die ich an dieses Ersteigen des Gipfels geknüpft hatte, nun vollständig verschwunden waren.

Das Meer um die Insel hatte sich inzwischen wieder vollständig beruhigt, und Tom schien den Horizont nach irgendwelchen Schiffen abzusuchen, in der Hoffnung, dass irgendwer vorbeikam, um uns von diesem nackten Felsen, der nur an einigen Stellen ein wenig begrünt war, zu retten.

»Nicht mal ein ordentliches Signalfeuer kann man hier machen!«, sagte er, und ich bemerkte an seiner Stimme, dass er seine Hoffnungen noch nicht ganz aufgegeben hatte. Ich jedoch, für meinen Teil, setzte mich auf den Boden der Erhebung, wandte mein Gesicht von der Sonne ab und starrte auf das weite Wasser hinaus, ohne überhaupt zu wissen, wo wir uns befanden und ob aus dieser Richtung überhaupt Hilfe zu erwarten war.

Während Tom ein wenig umherging und sich einige Stellen auf der Insel etwas genauer ansah, blieb ich sitzen, starrte geradeaus und fragte mich, aus welchem Grund jemals Menschen auf diesem Eiland gelebt hatten und wie sie überleben konnten – so ganz ohne Holz und einer ausgeprägten Landwirtschaft, denn ich konnte mir kaum vorstellen, dass der Boden allzu viel für die Menschen bereithielt.

Vielleicht war es einmal eine Strafkolonie gewesen, malte ich mir aus, oder ein Experiment von irgendwelchen Verrückten, die sich wünschten, so weit wie nur möglich von der normalen Gesellschaft entfernt zu leben. Was, wenn sie alle hier gestorben sind? Was, wenn die Menschen nicht geflohen sind, sondern wie bereits ausgemalt von einer Sturmflut überrascht wurden und…

»Ich denke«, begann mit einem Mal Tom in meinem Rücken, und ich zuckte zusammen, weil ich mit meinen Gedanken an einem völlig anderen Ort gewesen war, »dass wir uns auf die Suche nach etwas Essbarem machen sollten, bevor wir elendig zugrunde gehen oder uns die Kraft zum Jagen fehlt. Ich habe die Vögel beobachtet, die in den steinigen Ausläufern der Insel nach Fischen picken, sodass ich mir vorstellen kann, dass wir auch welche finden werden.«

Wenn wir in diesem Moment gewusst hätten, wie viel Energie wir darauf verwenden würden, um auch nur einen Fisch aus dem anbrandenden und eiskalten Wasser zu fangen, dann hätten wir es direkt sein gelassen, doch die Aussicht auf feste Nahrung ließ uns wagemutig werden. Wir gingen den Weg hinab zur Landzunge, mussten die letzten Meter über glitschiges Gestein wandern, und Tom wäre auf dem letzten Stein beinahe abgerutscht und ins Meer gefallen, doch dann bekam ich ihn zu greifen, wobei ich das Risiko einging, selbst auszurutschen, doch die Gefahr, den einzigen anderen Menschen auf dieser Insel zu verlieren, war eine solch grausame Aussicht, dass ich reagierte und ihm das Leben rettete. Wir ließen uns auf die wunden Knie hinab, tauchten unsere Hände ins eiskalte Meerwasser, sahen und spürten die fetten Fische, wie sie unsere Hände umschwammen, doch keinen einzigen konnten wir lange genug festhalten, um ihn an Land zu bringen, wo wir ihn sicher hatten. Bei unseren Versuchen drohten wir noch mehrfach abzustürzen, und nach einigen weiteren Fehlversuchen spürte ich meine Hände nicht mehr. Wir sahen uns tief in die Augen, und ich meinte, ein Aufgeben in seinen zu lesen, doch es konnte auch mein Aufgeben sein, was ich in ihnen gespiegelt las. Schlussendlich kämpften wir uns ohne Erfolg auf den Felsen zurück, gingen langsam und ohne Eile zu der Quelle des Bachlaufs, hockten uns nieder, tranken etwas und schwiegen.

IV

Ich weiß nicht, wie lange wir schwiegen, ob es Minuten oder Stunden waren, doch trotz der Sonne wurde uns nicht mehr richtig warm; das Greifen in das eisige Wasser, nachdem wir gestern eine lange Zeit in dem eiskalten Wasser sogar geschwommen waren, musste uns und unsere Gesundheit angegriffen haben. Ich fühlte mich elend, mir war kalt, dann wieder heiß, dann wieder kalt. Ich ahnte, dass ich mir eine Unterkühlung oder etwas in dieser Art eingefangen hatte, und auch Tom sah nicht gesund aus; seine Hautfarbe hatte mehr was von einem Pergament als von einer jugendlichen Haut, und das Leben war nicht nur aus seinem Gesicht, sondern scheinbar aus meinem gesamten Körper verschwunden.

Wir sprachen nicht mehr miteinander, hatten uns alles gesagt, hatten auch schon fast alles versucht, was diese Insel uns an Nahrung hergab, und als ich merkte, wie sich die Sonne dem Horizont entgegenneigte, fielen mir wieder die Wesen aus der letzten Nacht ein.

»Was meinst du – sind das richtige Wölfe?«, fragte ich Tom.

»Keine Ahnung! Warum willst du das wissen?«, fragte er etwas feindselig zurück, wobei ich mir nicht ausmalen konnte, warum er so reagieren sollte.

»Wenn die diese Nacht wiederkommen und es uns gelingt, sie zu überraschen, dann…«

»Dann hätten wir etwas zu essen!«, vervollständigte Tom und schien mit einem Mal in einer verwandelten Position zu sitzen.

»Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es ihnen gestern ein Leichtes gewesen wäre, uns den Garaus zu machen!«, mahnte ich, doch Tom schien bereits die Umgebung nach einem guten Ort für eine Falle abzusuchen.

»Wir brauchen einen Köder!«

»Was?«, erschrak ich und malte mir aus, was das für den Köder bedeuten konnte, sich mit diesen wilden Tieren anzulegen.

»Verstehst du nicht? Der Köder lockt die Wölfe, während der andere darauf wartet, die Wölfe hinterrücks anzugreifen. Damit könnten wir nicht nur einen, sondern vielleicht sogar zwei Wölfe erledigen. Stell dir das mal vor! So schlecht genährt sahen die mir nicht aus!«

»Das nicht! Aber…«

»Du fragst dich bestimmt, ob ich von dir verlange, dass du den Köder spielen sollst?«

Genau das dachte ich. Sofort gingen meine Erinnerungen zu meinen wirren Gedanken vom Morgen zurück, wo ich darüber nachgedacht hatte, einen anderen Menschen als letzte Möglichkeit des Überlebens zu essen, und in diesem Augenblick hatte ich mehr denn je das Gefühl, dass Tom genau das beabsichtigte – selbst wenn die Wölfe mich umbringen sollten, so konnte er diese wenigstens vertreiben und mich dann… Ich wollte mir diese Vorstellung nicht ausmalen.

»Ich weiß nicht, ob…«

»Du willst nicht den Köder spielen, gib es zu!«, sagte Tom, und ich sah in seinem Gesicht, dass er versuchte, sich nicht in die Karten sehen zu lassen, doch für mich lag alles klar auf der Hand.

»Wir sollten das Schicksal entscheiden lassen!«, schlug ich als Ausweg vor und beobachtete das Gesicht meines Gegenübers.

»Von mir aus!«, sagte dieser jedoch zu meiner Überraschung erstaunlich schnell. »Wie wollen wir es machen? Hölzchen oder mit einem Stein?«

»Wir werden wohl nicht einmal ein Hölzchen auf dieser Insel finden – also wohl einen Stein.«

»Gut. Du oder ich? Wer soll wählen?«

»Ich finde, dass du wählen solltest! Immerhin ist es deine Idee gewesen, das mit dem Köder. Derjenige mit dem Stein in der Hand ist der Köder«, schlug ich vor und sah am langsamen Nicken meines Freundes – war er noch mein Freund? –, dass er mit dem Vorgehen einverstanden war. Ich stand auf und wollte ein paar Meter zwischen mir und dem Menschen bringen, den ich nicht mehr zu verstehen schien. Vielleicht mochte er recht haben mit seiner Annahme, dass wir einen Köder brauchten, aber musste er es auf diese Weise forcieren? Warum in dieser Nacht? Warum ein solches Risiko jetzt schon eingehen, obwohl wir nicht wussten, was diese Insel noch alles für uns bereithielt?

Während ich mir die Gedanken machte, suchte ich nach irgendeiner Hilfe auf der Insel, fand jedoch keine, sodass ich mir einen Ruck gab, mich zu einem flachen, kieselartigen Stein bückte und ihn mehrfach in meiner rechten Hand hüpfen ließ, ehe ich ihn fest in meine linke Hand drückte. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich nicht darauf geachtet hatte, ob Tom mich in meinem Rücken beobachtete, und als ich meinen Kopf drehte, um dies zu überprüfen, sah ich, dass er in eine völlig andere Richtung blickte. Trotz dessen fragte ich mich, ob er vielleicht das Nach-oben-Werfen des Steines mit meiner rechten Hand gesehen hatte und jetzt ahnte, dass ich den Stein in meine Linke legen würde. Wenn ich aber davon ausging, dass er das von mir dachte, oder auch gar nichts dachte, nur gesehen hatte, dass ich den Stein mit der Rechten nach oben geworfen hatte, dann…

Ich ahnte, dass ich diesen Umstand nicht lösen würde, und entschied mich, den Stein in der linken Hand zu lassen, ging mit festem Schritt, aber wackeligen Knien zu meinem Kameraden zurück und hielt ihm die beiden Hände ausgestreckt hin. Erst in diesem Moment schoss mir die Frage durch den Kopf, ob man den Stein anhand der größeren Wölbung meiner Hand erkennen konnte, und instinktiv verglich ich meine beiden Hände, was Tom nicht entgangen war. Um die Wölbung in meiner linken Hand auszugleichen, von der ich überzeugt war, dass sie existierte, lockerte ich etwas meine rechte Hand, nicht sehr deutlich, sondern nur ein wenig, was Tom vielleicht – so bildete ich es mir später ein – dazu veranlasste, gerade diese nicht zu wählen, sondern die linke, jene mit dem Stein, und als ich die gewählte Hand mechanisch öffnete, dachte ich zunächst, dass ich der Köder sei, ehe mir unsere Vereinbarung bewusst wurde – ich war nicht der Köder, sondern Tom. Doch anstatt eine Ernüchterung oder eine andersartige Reaktion zu sehen, drehte sich Tom wieder zurück zum Meer und schaute geistesabwesend voraus. Ich blieb derweil stehen und betrachtete den Stein in meiner Hand, das kleine Stück Gestein dieser Erde, das das Schicksal für uns beide gespielt hatte, das entschieden hatte, dass ich das geringere Risiko trug.

»Wir müssen uns gut vorbereiten!«, sagte Tom nach einigen Momenten. »Du brauchst ausreichend Steine, und vielleicht finden wir sogar einen Keil oder etwas Ähnliches, mit dem du den Wölfen den Todesstoß versetzen kannst!«

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir nur ausgemalt, was es hieß, als Köder für diese Bestien zu gelten, doch in diesem Moment fuhr mir ein eiskalter Schauer den Rücken herunter, als ich daran dachte, dass ich diese Wesen nicht nur überraschen, sondern sogar mit ihnen auf Leben und Tod kämpfen sollte. Für einen Augenblick war es mir, als ob ich dann doch lieber Köder sein wollte, und ich öffnete bereits meinen Mund, als ich mich zügelte und entschied, dass es das Schicksal so gewollt hatte. Außerdem fragte ich mich, wie Tom wohl darauf reagieren würde, wenn ich nach dem Drama mit dem Stein in der Hand jetzt ankäme und mich freiwillig als Köder meldete.

»Ich denke, dass wir da, wo wir versucht haben, die Fische zu fangen, eine gute Chance haben, große Steine zu finden!«, sagte ich stattdessen, und als sich Tom zu mir umdrehte, wusste ich, dass er an etwas anderes dachte.

»Warum so weit laufen? Am Strand, wo wir gelandet sind, gibt es doch genügend Steine! Wir müssen auf unsere Kräfte aufpassen! Das ist ganz wichtig, denn die Biester sahen mir stark aus! Das wird kein einfacher Kampf!«, sagte er, blieb aber für den Moment noch sitzen. »Außerdem denke ich, dass wir uns ein anderes Haus aussuchen sollten, eines vielleicht, in dem nicht mehr als ein oder maximal zwei Wölfe hineinpassen. Wir müssen unsere Gegnerschaft möglichst kleinhalten! «

Tom hatte wohl Recht, und ich war froh, dass er weiterhin bereit war, die Initiative zu übernehmen, und als er aufstand und sich aufmachte, zurück zu den Häusern zu gehen, trottete ich schweigend hinterher. Auf dem gesamten Rückweg mussten wir derart aufpassen, nicht auszurutschen, dass ich kaum daran dachte, was wohl in dieser Nacht geschehen konnte, und als wir über einen Schlenker zum Bach an den Strand zurückkamen, suchten wir uns ein Haus aus, zu dem ich keinerlei Vertrauen aufgrund seines sehr baufälligen Zustandes hatte, doch ich wollte Tom nicht widersprechen und begann unter großen Mühen, Steine vom Strand zum Haus zu schleppen. Indem wir diese in die Ecke legten, in der aufgrund einer halbeingestürzten Wand ein gutes Versteck im Schatten des Raumes lag, zog ein starker Wind auf, der das Meer zum Kräuseln brachte, und kaum, dass die Sonne untergegangen war, zog eine schnelle Dämmerung auf, die zudem die Kühle zurückbrachte.

V

Schweigend kauerten wir uns in die Ecken des Hauses und taten so, als würden wir uns zum Schlafen zurückziehen. Je länger der Abend dauerte, desto müder wurde ich, und als mir einmal die Augen zufielen, traf mich ein kleiner Stein am Brustkorb, und ich schreckte nach oben. Tom sagte kein Wort, aber ich ahnte, dass er sauer war, weil ich eingenickt war. Doch wie so oft in den letzten beiden Tagen schwieg er, und wir warteten auf das Erscheinen der Wölfe.

Da wir keine Ahnung hatten, zu welcher Uhrzeit sie in der letzten Nacht aufgetaucht waren, wussten wir auch nicht, wann sie es in dieser Nacht versuchen würden, und vor allem stand die Frage noch im Raum, ob die Monster überhaupt auftauchten.

Toms Steinwurf hatte mich für eine Zeitlang wieder aufgeweckt, doch als ich erneut einzunicken drohte, vernahm ich plötzlich außerhalb des baufälligen Hauses ein Geräusch und war sogleich hellwach. Kaum, dass ich mich versah, standen zwei Wölfe im Raum, und weder Tom noch ich wussten, woher die gekommen waren – doch sie waren da und bewegten sich auf Toms Körper zu, den Köder. Mich hatten sie offenbar in der Ecke noch nicht entdeckt, und als sich einer der beiden Wölfe aufmachte und über den sich Schlafendstellenden beugte, wollte ich bereits den Stein in meiner Hand heben und werfen, doch ich zögerte. Warum ich zögerte, weiß ich nicht mehr, aber ich tat es und atmete schwerer als sonst, was dazu führte, dass die beiden Wölfe nun wussten, dass auch ich in diesem Haus anwesend war. Indem sich der eine zu mir umdrehte, blieb der andere bei Tom, der von dem ganzen nichts mitbekam, außer den Geräuschen, und als ich den Wolf direkt vor mir sah, im fahlen Licht des schwach hereinscheinenden Mondes, der groteske Schatten im Raum an die Wände warf, schloss ich mit meinem Leben ab, denn ich vermochte es nicht, den Stein nach dem Wesen zu werfen.

Alles schien für einen Moment ohne Regung zu sein, die Zeit wie in einem Stundenglas, das sich verstopft hatte, und ich stand im Auge eines Wolfes, der mich jederzeit anspringen und töten konnte. Kraftlos ließ ich den Stein sinken und wartete auf mein Ende, aber beinahe im gleichen Moment drehte sich das Wesen um, schien mit dem anderen Wesen zu kommunizieren – ohne dass ich einen Ton oder etwas Ähnliches gehört hätte –, und kaum, dass sie sich verständigt hatten, waren sie auch bereits aus dem Haus verschwunden. Ich blieb stocksteif stehen und beobachtete, ob sich Tom bewegte.

»Ich glaube, sie sind weg!«, stammelte ich und sah, wie sich Tom zu bewegen begann, erst langsam, dann kraftvoller.

Was dann geschah – davon habe ich nur noch wenige Erinnerungen, denn kaum, dass Tom aufrecht stand, sprang er bereits ohne Vorwarnung auf mich zu, packte mich mit beiden Händen um den Hals und drückte dermaßen zu, dass mir sogleich jedwede Luft aus meinem Körper gepresst wurde. Zum Glück hatte er aufgrund der letzten Tage nicht die Kraft, die er sonst in seinen starken Matrosenarmen besaß, sodass ich mich noch ein wenig bewegen konnte. Röchelnd schloss ich meine Augen und versuchte, mich auf die Steine hinter meinem Rücken zu konzentrieren, bekam mit den Fingerspitzen einen zu fassen, rollte diesen etwas zur Seite, sodass ich ihn in meine rechte Hand fallen lassen konnte, und nur wenige Augenblicke, bevor mich eine Bewusstlosigkeit und damit mein sicherer Tod ereilte, wuchtete ich Tom den Stein an seine linke Schläfe und traf so gut, dass seine Hände umgehend den Druck verloren und er wie ein nasser Sack in sich zusammenfiel. Mit einem lauten Geräusch prallte er auf den Boden und blieb dort liegen. Ich war wie versteinert, und erst nach einigen endlos wirkenden Minuten baute sich die zittrige Spannung in meinem Körper so weit ab, dass ich mich zu Tom hinunterbücken konnte, um nachzuprüfen, wie schlimm ich ihn getroffen hatte. Aber egal, an welcher Stelle ich seinen Körper untersuche – ich vermochte es nicht, einen Puls zu erfühlen.

Tom lag vor mir ausgebreitet, in dieser tiefdunklen Nacht auf dieser einsamen Insel, und draußen liefen diese Wolfsmonster herum. So froh ich über Toms Tod war, so wünschte ich mir jedoch im Gegenzug, dass er nicht tot sei, sondern lebendig, dass er aufstehen würde, um mit mir zusammen dieses Abenteuer durchzustehen, das für mich noch lange nicht beendet sein sollte…

VI

Als sie mich auffanden, war ich achtunddreißig Tage auf der Insel gewesen, und dass sie mich fanden, hatte mehr oder minder etwas mit einem großen Zufall zu tun, denn das Militärschiff, das auf der rückwärtigen Seite der Insel genau an jenem Tag vor Anker ging, als ich mich entschied, vor meinem wahrscheinlich bald eintretenden Hungertod einen letzten Rundgang über die Insel zu machen, blieb nur für ein paar Stunden dort – und just in diesen Stunden trat ich auf den Gipfel der Insel und erschrak bis ins Mark, als ich das Schiff vor der Insel liegen sah. Ich machte mich bemerkbar und wurde auch nach einem kurzen Winken und Schreien entdeckt, und als die Schiffscrew ein Beiboot ins Wasser hinabließ, um mich abzuholen, glaubten sie wahrscheinlich an einen Irren, der auf dieser einsamen Insel lebte – bei meinem heruntergekommenen Äußeren hätte ich selbst wahrscheinlich auf nichts anderes getippt.

Erst als ich auf dem Schiff als ungefährlich eingestuft und mit frischer Nahrung und Kleidung versorgt worden war, wurde ich zum Kapitän geführt, der mich fragte, was ich auf St. Kilda suchen würde und wie lange ich bereits dort sei. Ich erzählte ihm von dem Sturm, dem Untergang unseres Schiffs, von meiner wundersamen Rettung, der Zeit des Wartens und dem Glück, lebend gefunden zu werden, doch Tom, den Kampf um Leben und Tod und die Wölfe erwähnte ich mit keinem Wort. Auf die Frage, ob ich noch von anderen Überlebenden des Schiffsunglücks wüsste, antwortete ich, dass ich es nicht wüsste, aber dass auf der Insel niemand mehr sei.

Das sei richtig, stimmte der Kapitän mit einer in Runzeln gelegten Stirn zu, denn immerhin sei St. Kilda Anfang der Dreißigerjahre evakuiert worden, nachdem die dort lebende Bevölkerung keine Möglichkeit mehr sah, weiter auf der Insel zu überleben. Dabei sollen die Einwohner alle ihre Hunde, die eher Wölfen glichen, getötet haben, ehe sie auf das Schiff gingen, um die Insel für immer zu verlassen.

Als ich nach Inverness zurückkam und meinen Eltern in die Arme fiel, war ich ein anderer Mensch, obwohl die harte Arbeit auf den Schiffen mich schon lange hatte erwachsen werden lassen. Die erste Zeit unter Menschen war ein seltsames Gefühl, und da ich zunächst nicht arbeiten gehen konnte, schloss ich mich nicht selten in meinem kleinen Zimmer ein und wartete darauf, dass der Tag vorbeiging, um in den Straßen der Stadt alleine umherzuschleichen. Meine Eltern ließen mich damals gewähren und sorgten für mein Auskommen, wobei ich nicht viel brauchte. Den Verzicht auf beinahe alles hatte ich auf der Insel gelernt, und dieser ganze Schmuck und Tand, den es so zu kaufen gab, interessierte mich nicht mehr. Aber das Leben musste weitergehen, und eines Tages entschied ich für mich, dass ich die Ereignisse von St. Kilda für immer begraben wollte, in meinem Herzen, in meiner Seele, und von diesem Tage an versuchte ich ein neues Leben, das mir zum Glück meine Frau brachte, mit der ich ein glückliches Leben führte, bis sie vor einigen Jahren starb und mich alleine in diesem Leben zurückließ. Aber zum Glück nicht ganz allein…

Epilog

»Sind die Hunde denn wiedergekommen?«, fragte Iain seinen Großvater mit riesigen Augen, nachdem dieser seine Geschichte, die er über die ganzen Jahrzehnte noch niemandem erzählt hatte, beendet hatte.

»Ich habe sie jede Nacht gesehen – hoch über den Klippen von St. Kilda, wo sie im Lichte des Mondes standen und den Mond anheulten. Aber nein, Iain, sie kamen nicht zurück. Nicht mehr zu mir«, sagte Thomas und biss sich auf die Lippen.

»Glaubst du, dass das echte Hunde waren?«, fragte Iain, einerseits, weil er es tatsächlich wissen wollte, aber andererseits, um Zeit für die Frage zu gewinnen, ob er seinem Großvater die eine Frage stellen wollte – jene, in der es um Toms Schicksal ging.

»Ich weiß es nicht, Iain. Sie waren da, keine Frage. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass unser Geist nicht immer alles erfassen kann. Daran glaube ich. Ja, genau, daran glaube ich.«

Thomas’ Stimme sank, und Iain bemerkte, dass sich sein Großvater mit dieser Erklärung in seine Gedankenwelt zurückgezogen hatte. Schweigend saßen sie zusammen vor dem flammenden Kaminfeuer, und Iain stellte sich vor, wie Tom tot in dem Haus auf St. Kilda lag, sein Großvater daneben sitzend, darauf wartend, dass die Sonne aufgeht.

»Ob er seinen Großvater Tom begraben habe?«, lag als Frage mehrfach auf Iains Lippen, doch irgendetwas in ihm mahnte davor, diese Frage zu stellen, und somit blieb diese Frage für immer ungestellt.